Notas

La Trampa Pareto: Cómo Paraguay desperdicia su tierra, gente y capital

Gustavo Setrini

Una de las ideas más influyentes y poderosas del estudio moderno de la economía, que incorporo a mis observaciones diarias de los asuntos mundiales y las decisiones nacionales en Paraguay, es su conceptualización de la eficiencia. El óptimo de Pareto, llamado así por el economista italiano Vilfredo Pareto, quien lo introdujo a principios del siglo XX, es un concepto que nos ayuda a reflexionar sobre si las decisiones colectivas son económicamente racionales y permiten a la sociedad aprovechar al máximo lo que tenemos.

Toda sociedad debe decidir qué hacer con la tierra, los recursos naturales, los trabajadores y el capital físico y financiero disponible. Las economías modernas producen una enorme variedad de bienes y servicios, asignando sus recursos productivos mediante decisiones interrelacionadas de hogares, trabajadores, grandes y pequeños empleadores, terratenientes, bancos e instituciones financieras, inversores extranjeros y locales, y el gobierno, que a su vez debe responder a los votantes y otros intereses políticos. ¿Cómo podemos saber si el resultado es un uso eficiente de estos recursos?

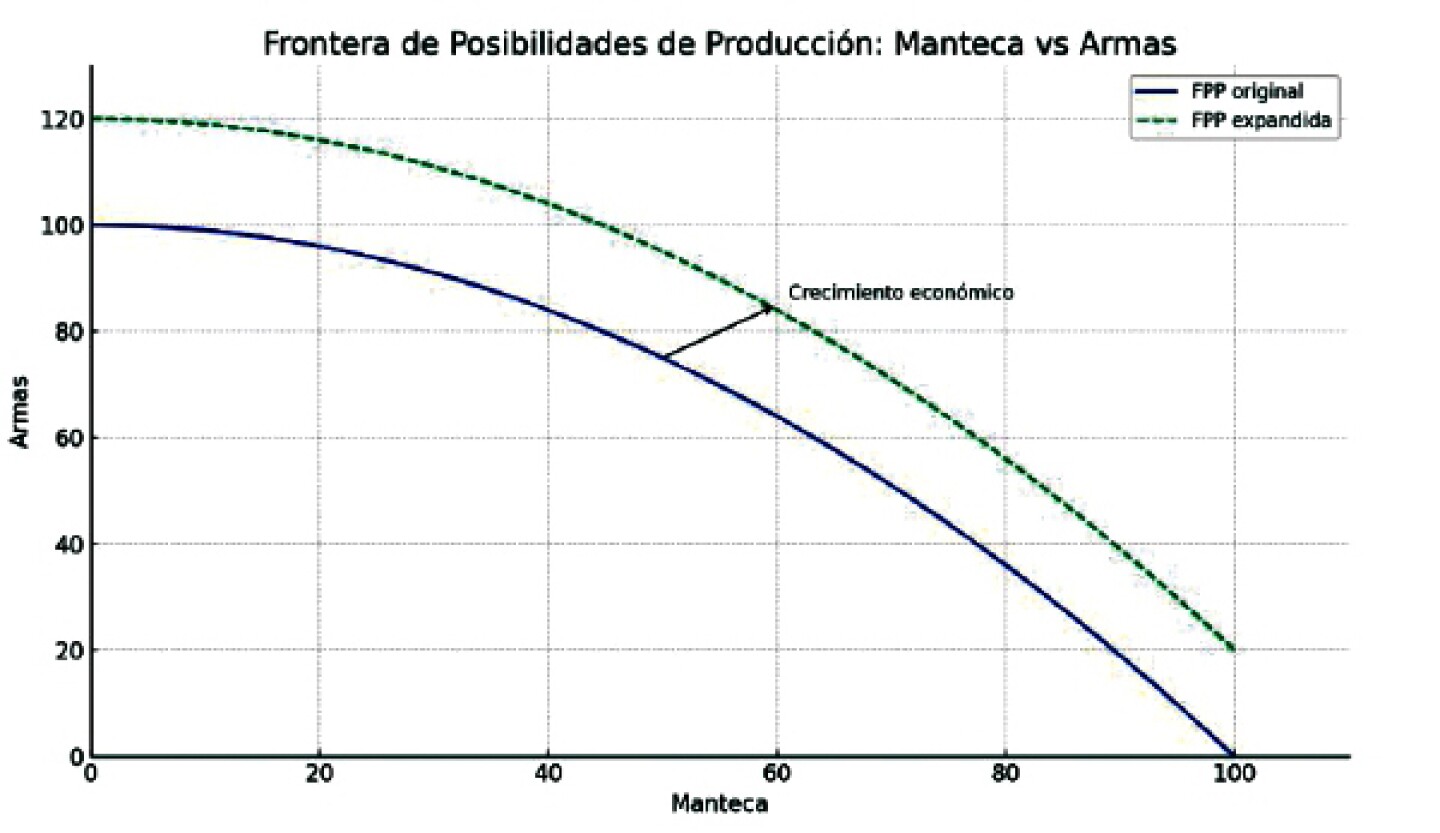

Para comprender la eficiencia, los economistas imaginan una economía radicalmente simplificada con solo dos sectores: Defensa militar y bienestar social, y visualizan todas las combinaciones posibles de estos dos productos en un gráfico llamado “frontera de posibilidades de producción”. Una economía que opera en la frontera no puede producir más “manteca” sin producir menos armas, pero una economía que opera dentro de la frontera desperdicia algunos de sus recursos (las fábricas están paralizadas, los trabajadores producen por debajo de su potencial, las oficinas están desocupadas o el capital se invierte de forma improductiva) y se podría producir más manteca sin sacrificar la producción de armas.

Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp

El dilema entre manteca y armas no es teórico; los economistas usan esos ejemplos hoy en día para referirse a las difíciles decisiones que enfrentaron las economías occidentales en la era de las guerras mundiales y sus secuelas. Para 1945, las economías europeas eran esqueletos. Las fábricas de tractores se habían reequipado para fabricar tanques; los ferrocarriles y los puertos estaban en ruinas; y millones de trabajadores que no habían perecido en la guerra se convirterion en soldados desmovilizados o refugiados desplazados. El racionamiento de alimentos era la norma, y los gobiernos, ahora encargados de la reconstrucción, se enfrentaban a una aritmética brutal: ¿Reconstruir el ejército o alimentar a la gente? ¿Restaurar la industria o dar vivienda a las personas sin hogar?

Cada decisión implicaba sacrificar una necesidad esencial por otra, y una elección de tal importancia existencial no se dejó en manos privadas, sino que se tomó mediante la planificación estatal, convirtiéndola en el principal campo de batalla político de la Europa de posguerra. Con el fortalecimiento de los partidos de izquierda y la disposición de los sindicatos a paralizar las industrias mediante huelgas, la recuperación no fue posible sin importantes concesiones al bienestar de los trabajadores. Los gobiernos tuvieron que elegir; asignar los escasos recursos a la reconstrucción de la industria privada y la producción de bienes de consumo, o enfrentarse a disturbios desestabilizadores y una posible revolución.

La intervención estadounidense a través de la OTAN y el Plan Marshall externalizó eficazmente los costos de defensa de Europa. Estados Unidos proporcionaría las “armas” de la seguridad colectiva, permitiendo a las naciones de Europa Occidental dedicar sus limitados recursos a la manteca: Reconstruir las industrias civiles mientras construían estados de bienestar con seguro médico, pensiones y seguro de desempleo. Esto no era caridad; era puro cálculo estratégico. Al liberar a Europa de las cargas de defensa, Estados Unidos garantizó que sus aliados pudieran lograr eficiencia productiva, al tiempo que convertía a los trabajadores militantes en actores de la recuperación capitalista.

Hoy, casi un siglo después, Europa se enfrenta de nuevo a un dilema de armas contra manteca: El debilitamiento del compromiso estadounidense con la OTAN coincide con la inminente recesión en Alemania y la pérdida de competitividad de su industria automotriz. Sin las garantías de seguridad estadounidenses, Alemania se enfrenta ahora a un trilema: Debe financiar simultáneamente la preparación militar, preservar su red de protección social ante las crecientes necesidades de su población y financiar la transformación industrial necesaria para competir en un mundo descarbonizado. Cada euro gastado en defensa es un euro que no está disponible para reequipar las fábricas para competir con los vehículos eléctricos chinos o para mantener las prestaciones sociales.

Paraguay: Dentro de la Frontera, Fuera del Progreso

Esto nos lleva a una idea crucial: la competencia económica no se trata de la eficiencia estática, sino que se centra fundamentalmente en el crecimiento. Si bien el óptimo de Pareto nos muestra cómo optimizar el uso de los recursos existentes, el verdadero progreso económico proviene de la expansión de nuestra capacidad productiva nacional. Cuando los factores de producción crecen, expanden la frontera de posibilidades de producción. Éste es al proceso de desarrollo económico: la capacidad de producir más sin necesidad de elecciones dolorosas. Dicha expansión requiere el desarrollo deliberado de los pilares básicos de la economía. La fuerza laboral crece cuando las sociedades invierten en su gente.

El capital se acumula cuando los ahorros se convierten en inversiones. Incluso la tierra y los recursos, históricamente conquistados mediante la conquista, pueden hoy expandirse mediante la innovación tecnológica.

Lo que observo a diario en Paraguay es una economía que falla en ambos niveles de lógica económica: no estamos utilizando nuestros recursos actuales de manera eficiente ni invirtiendo en el crecimiento que podría romper estas limitaciones. Nuestra menguante fuerza laboral –agotada por la emigración de trabajadores jóvenes y la caída de la fertilidad– se encuentra con un sistema educativo que se encuentra entre los peores del mundo en matemáticas, mientras que la mortalidad infantil duplica la de nuestro vecino Uruguay.

El capital que tenemos se desperdicia: torres de oficinas y viviendas permanecen vacías tanto en el nuevo eje corporativo como en el centro histórico abandonado de Asunción, mientras la parálisis del tráfico estrangula la productividad de la economía metropolitana; el 60% de los trabajadores languidecen en empleos informales de baja productividad y nula seguridad; incluso nuestra tierra –la mayor ventaja comparativa de Paraguay– está atrapada en tiempos coloniales, dedicada a monocultivos de bajo valor en vez actividades como la agricultura de alto valor, el ecoturismo o la industria rural que podrían emplear a mucha más gente con salarios más altos.

Esto no es solo desperdicio, es una trampa autoimpuesta. La obsesión ideológica con un estado mínimo ha cegado a los paraguayos ante la realidad de escandalosa escasez de inversión pública necesaria para catalizar un salto de productividad. Imagínense si impusiéramos impuestos justos a los ricos para financiar lo que realmente hace crecer una economía: sistemas de transporte modernos para reemplazar los atascos de tráfico ruinosos, escuelas vocacionales para adecuar las habilidades de la fuerza laboral a los empleos del siglo XXI, investigación científica y educación superior de calidad para producir innovación tecnológica apropiada y políticas públicas basadas en evidencia.

Estas no son (solo) fantasías socialistas, son las inversiones fundamentales que el capital privado evita porque las ganancias se acumulan en toda la sociedad, no a inversores individuales. Incluso los oligarcas de Paraguay se beneficiarían: Sus fortunas crecerían más rápido en una economía de alto crecimiento donde los trabajadores ganan lo suficiente para comprar sus bienes, donde los puertos eficientes reducen los costos de exportación y donde la aceleración del crecimiento atrae capital extranjero. La matemática es clara; cuando la frontera de posibilidades de producción de una sociedad se expande gracias a la inversión pública, incluso los ricos se enriquecen. La alternativa es el status quo: Una economía que grita necesidades por todos lados, pero cuyos recursos terminan siempre en los lugares equivocados

-

Notas2 semanas hace

Notas2 semanas haceOrgullo paraguayo en EE. UU.: compatriota que lideró proyecto con la NASA se gradúa en la Universidad Wichita State

-

Nacionales5 días hace

Nacionales5 días haceInforme revela que solo el 50% de las carreras de medicina habilitadas tienen acreditación de calidad

-

Notas2 semanas hace

Notas2 semanas haceCelebran la “Conmemoración Mundial del Síndrome de Williams” : la deleción que deja sin filtro al corazón

-

Notas2 semanas hace

Notas2 semanas hacePetropar reduce el precio de todos sus combustibles